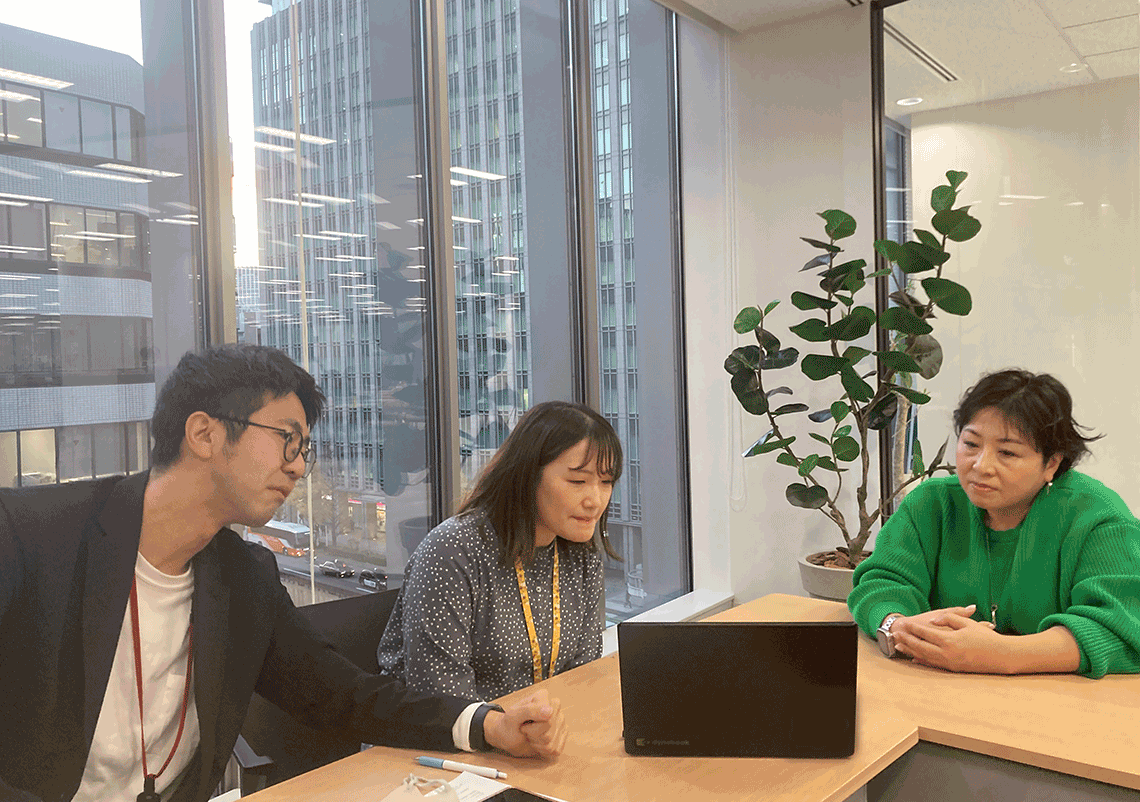

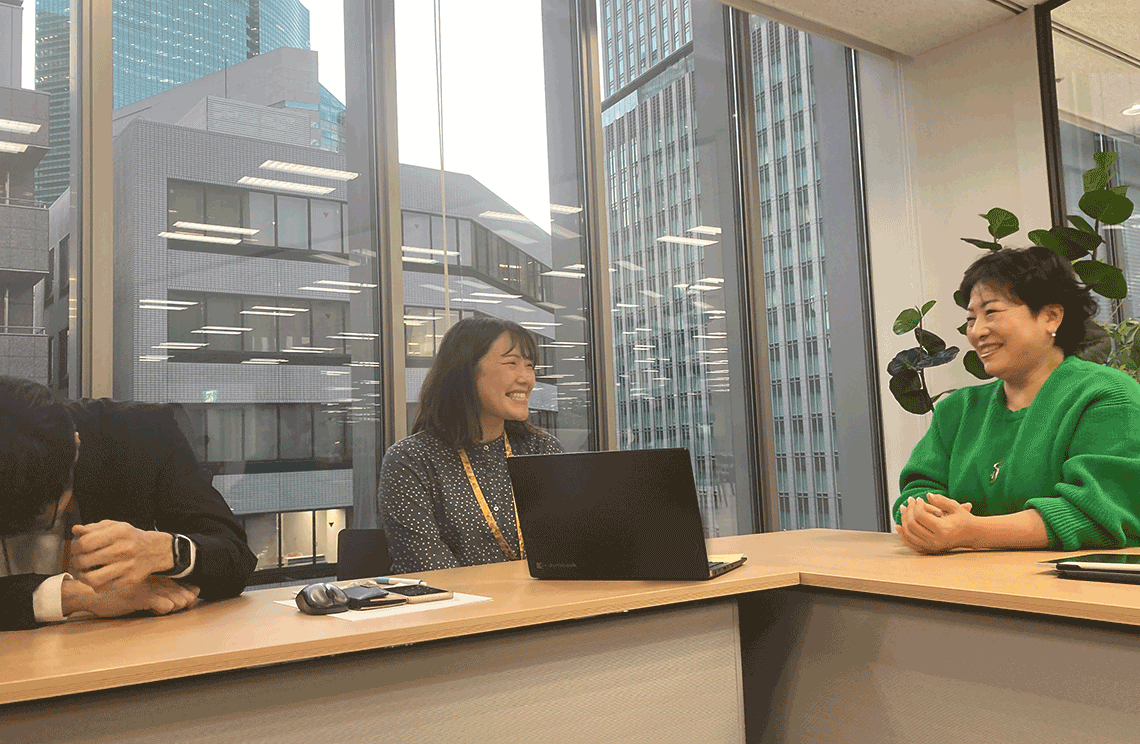

参加メンバー:

辻:阪神・淡路大震災での経験を踏まえ、災害看護の道を歩み、多くの被災者を支援。

平岡:味の素冷凍食品労働組合中央執行委員長で、災害支援にも積極的に取り組んでいる。

萩原:味の素冷凍食品労働組合で書記長を担当し、避難グッズの準備などもしていて、防災に関する知識を深めたいと考えている。

参加メンバー:

辻:阪神・淡路大震災での経験を踏まえ、災害看護の道を歩み、多くの被災者を支援。

平岡:味の素冷凍食品労働組合中央執行委員長で、災害支援にも積極的に取り組んでいる。

萩原:味の素冷凍食品労働組合で書記長を担当し、避難グッズの準備などもしていて、防災に関する知識を深めたいと考えている。

司会:後編では、個人の防災に対して伺っていきます。

辻:まだまだ「防災のために、災害のためにわざわざ備蓄品を買って置いておくことが災害対策だ」という人が多いと思います。でもまずは使ってみること。大切なのは、ものではなくてスキルだと思います。

自分に合うのは何か?とまずは試してみて、良いものを見つけたら、もっと快適に応用する。長期戦ではコスパも考えていきたいですね。防災をまだ特別なものとして考えている人が多いでしょう?

平岡:そうですね。

辻:我が家は災害用に置いてあるものは一切ありません。家中が備蓄庫だと思っているので、キッチンのパントリーや廊下など様々な場所に分散しておいているものを普段から使っています。

また、2024年8月の宮崎県日向灘地震の後、私は大阪にいましたけど水が売り切れました。でも、お茶やコーヒーは普通に売っていたのに、買っている人は少なかったです。別に水分は水じゃなくてもよくて、ほうじ茶でご飯を炊いたら茶粥になるし、炭酸水でも全然問題ないと思ってます。

私は自宅には常に236Lの水分があるように設定して管理しています。それはお茶や紅茶、コーヒーなど色々な種類の水分合わせてです。一本使ったら、帰りに一本買ってくる。外で買うのは家にストックするための分。家の中から持って外出します。そうするといつもくるくる回るので、一年ぐらいで全部使い切ります。

平岡:非常時と日常時の区別をしないフェーズフリーと、ローリングストックを実践されているのですね。

辻:はい。日常生活の中に防災があるわけです。でも災害が起きた後、在宅避難であれ、避難所であれ、それは生活になります。そこが抜けていて「災害が起きたら特別な3日間ぐらい」と思っている人が多いと感じています。

平岡:確かに3日間くらいのイメージですね。

辻:でも、被災したら3日間では終わりません。2024年元日の能登半島地震でもわかったと思いますが、最初、非日常感があったとしても、そこで生活をしていくという意識が、なかなか定着してないと思います。そう考えたら、おいしいと思うものがあれば絶対元気が出るし、これがあれば自分は頑張れる、と思えるものを準備したいです。だから、わざわざ災害用にものを買って大事に置いておくことはしていません。

平岡:なるほど。やっぱり食を通じた、体と心の健康が大事なのですね。

辻:はい。温かいものを食べないと元気が出ません。バーベキューじゃないので白い紙皿に冷たい料理をのせて食べるのは、心が落ち込みます。そこに湯気が立っているギョーザが出ただけでもみんな笑顔になるし、あんな生活に戻りたいって思えます。五感に訴えるところ、おいしいものを食べるのが当たり前っていう設定で準備や支援をしようっていうのはそこです。

平岡:そのような意見は、我々も実際に被災地でもお聞きしました。

辻:実は防災ってすごく大変なことと思っていませんか?「南海トラフのような大災害に備えることが防災だ!」と思っている人が多いように思うけど。

平岡・萩原:はい、少しそう思っています。

辻:実は、おなかを下すのも災害という発想、その時にトイレットペーパーが備蓄されてないと大変なことになります。他にも、お茶をこぼしてしまう、子どもが幼稚園のバスに乗り遅れるなど、小さいトラブルも実は災害なので、どんな風に対応するか、で日頃から考えてみましょう。

風邪ひいて買い物に行く元気がない、熱が出てる、だけどご飯は食べたい、家にあるもので何とかしたい。じゃあそこに備蓄はありますか?と考えていくと、そんなに遠い話ではないんです。

皆さん、想定が大きすぎるんですね。災害というと、ビルが倒れたり、ものが落ちたりする中、リュックサックを背負った人びとが叫んでいるなど、混乱しているイメージを持っている人が実に多いです。怪獣映画のワンシーンの影響だと思います。

平岡:今後、映画のイメージからは卒業します。

司会:萩原さんは、しっかり防災グッズを準備されているそうですね。

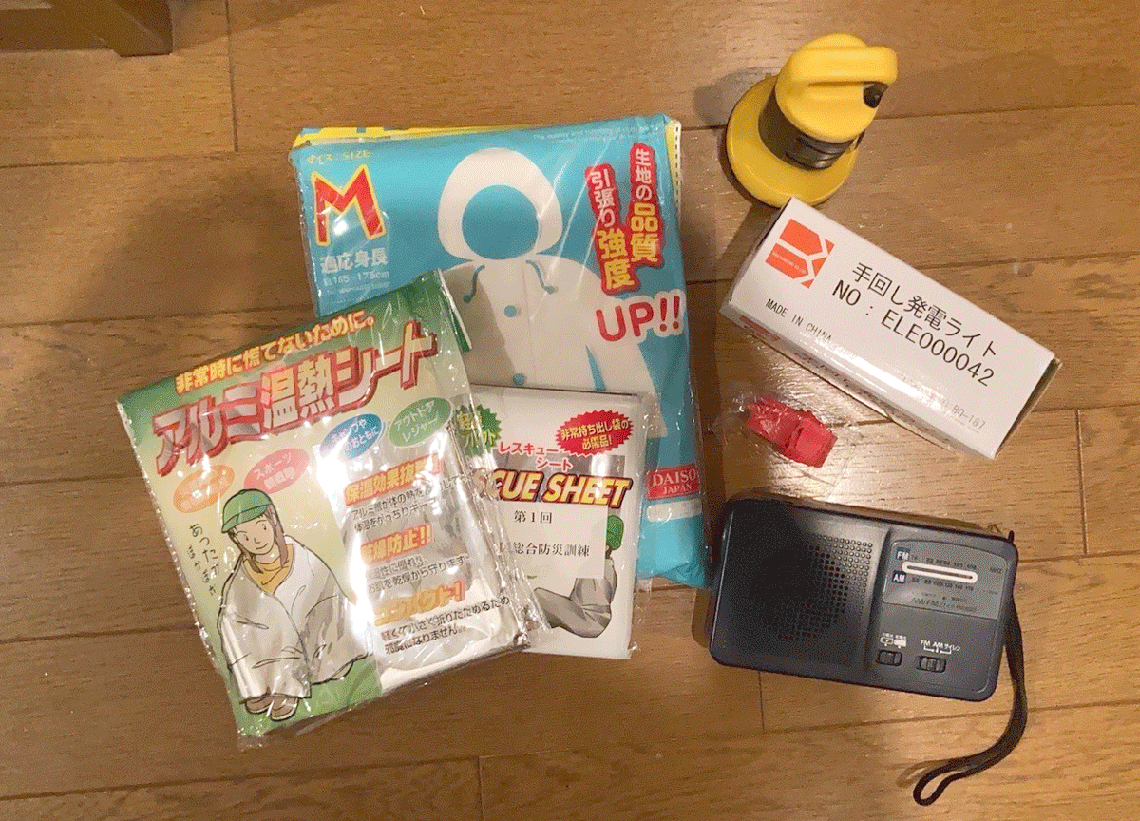

萩原:自治体が出しているコラムで「ローリングストック」を知り、薬、着替え、軍手、スリッパ、タオル、眼鏡や簡易トイレ、洗髪用品などを防災リュックに準備しています。他に食料はお水とかパスタ麺とか豆乳、魚肉ソーセージや冷凍食品もストックしています。

辻:魚肉ソーセージは日持ちもするし、いいですね。

萩原:先ほど辻さんがおっしゃっていた、「豊かじゃないといけない」という点はクリアしているかなと思います。食べ物は安い時に買って、食べてみて、おいしかったものをストックするようにしています。

辻:素晴らしい!そう、実際に食べてみることが大事です。

萩原:この他、必要だと思ったものを入れています。携帯トイレは使ったことがありますが、ドライシャンプーは使ったことがなかったです。

辻:ドライシャンプーもぜひ使ってみてください。そしてカテゴリーごとに考えるといいと思います。まず「水・食料」、「衛生もの」。衛生用品の中には、口腔ケアとデリケートゾーンケアは必須です。洗うもの、拭くものが絶対必要で、最近それが原因で災害関連死に至ったと考えられるデータがたくさん出てきてるんです。お風呂に入れなくてもちゃんと拭けて、洗えるように考えてください。

能登半島地震でも水不足で口腔ケアが十分に行えず、誤嚥性肺炎のリスクが高まりました。水を使わなくても洗える洗口液とか、無水歯磨きとか。あとは唾液が出るようなものを備蓄しておきたいです。すっぱいものとかガムとか。

萩原:そのようなものも、実は防災グッズなんですね。

辻:あとは情報関連ですね。モバイルバッテリーや電源、ケーブルとかですね。

萩原:太陽光で蓄電できる充電器を準備してます。

辻:自分の携帯電話のバッテリーは何分でフル充電できるか、どれぐらい使うと何%減るのか、を知ったうえで、日々使って理解しておくといいです。商品によってはガラス越しは充電できないとか、太陽の動きに合わせて、ずらしてあげないといけないとか。そういうのも試しておきましょう。

萩原:天気がいい日にやってみようと思います。

辻:あとは劣化しやすいので日々使って育ててください。

他には、エンタメは絶対必要です。

萩原:おやつとかは入れてるんですけど・・・。

辻:おやつは食べたら終わりですね。水・食料・衛生・情報・あとは医療、最後にエンタメ、です!

辻:エンタメものは「333の法則」と呼んでいるのですが、3秒嗅いで・3分触って・30分見る。この3つを入れておくと最強です。好きな香りを3秒嗅いで、心地いいものに3分触れ、心を落ち着かせるということです。

例えば香りだと、女性は柑橘系が好きという方が多いです。ただ、ゆずとかグレープフルーツみたいな苦味が入っているものは、災害時は嫌がられがちです。スイートオレンジみたいな少し甘めの香りが好まれます。

そして男性は、子どもから大人までバニラの香りが好まれます。

日常でも、講演など緊張するシーンで、自分の落ち着く香りや気分の上がる香りを身にまとうといいですね。成功体験を作っておけば、いざという時にいいです。

萩原:確かに、落ち着きたい時の香りっていうカテゴリーを自分の中で持つことが大切ですね。「触って見る」というのはどのようなものでしょうか?

辻:「触る」は、触って落ち着くものを準備しておくということですね。やわらかいものに触るのが好きな人が多いけど、服なら素材とか、ものだけではなく、自分の髪の毛、耳たぶとか。

「見る」は、見て落ち着くものです。小説とか漫画でもいいです。デジタルものは災害時に使えないので本や家族の写真、推しのアクリルスタンドでもいいし、CDのジャケットという人もいました。

普段イラッとした時に、どうしたら落ち着くのかを日常で理解しておけば、大きな災害の時にも有効です。

被災地では、一つの絵本で20通り読んでねと言っています。関西弁で読み、東北弁で読み、そこに劇団○○風、ニュースキャスター風、などなど・・・工夫をすれば、一冊の本で20通りぐらい楽しめます。それは自分だけじゃなくて、子どもや隣にいるおっちゃんにも笑ってもらえるし、その避難所全体が笑える。みんなも楽しめるっていう意味では、絵本はすごく使えます。

司会:平岡さんのお宅の備えはいかがですか。

平岡:今日の対談で、自分が備えているものは十分ではないと気付いたので、準備したいと思います。

辻:確かに・・・。これで生き残るんだ。頑張れ・・・。

辻:大規模な災害時は、行政の支援だけでは足りません。そして「ええ感じの人」になっておかないと、誰からも支援を受けられないです。

平岡:ええ感じの人ですか?

辻:そう、普段の生活の中で、ええ感じの人やったら、助けたいと思うじゃない。だから、隣近所、会社の隣の席、自分の周りに対して「ええ感じの人」になっておくと、助けられる率が、めちゃめちゃ上がります。会社のエレベーターなどで知らない人にも会釈したりして、ええ感じの人って自分の存在を認知されるので、困ってるんだったら、じゃあこれ分けようかな、とか、声かけようかなって思ってもらえるから、それも防災になります。

辻:防災のオープンチャットなどで、最近盛り上がってるのが、「自分はすごい備蓄をしてるけど、家族からは、いざとなったら誰かがくれるだろう。行政がくれるだろう、そこまでしなくても、と引かれている。だから、いざという時に自分の備蓄品は絶対にあげない。」という人が増えているという話です。

だから一人よがりで防災はしない、巻き込む、強要しない、説得しない、納得させることが大切です。家庭の中で仲間を作っていくと、なんとなく家が片づくし、フードロスもなくなるし、気持ちがよくなっていきます。だから平岡さんの場合、まだスタートしやすいから一緒に家族を巻き込んでください。

平岡:はい。今日から頑張ります。

平岡:今まで防災はやってこなかったけど、こうやったら誰でも気軽にできるよといったアドバイスを教えてほしいです。

辻:普段、会議の前にトイレに行ったり、水を用意したりしていますよね?

平岡:はい、しています。

辻:それであれば、防災は既にやってます。「0」から「1」に進むのを皆さん躊躇されるけど、実は「1」は、無意識にもうやっているのです。そして「1」から「100」は広げればいいだけだから簡単です。まずできていることを認識することが大事かなと思います。

平岡:すでにやってることの一環ということですね。

辻:そうです。実はなにかのトラブルを防ぐためにこれをやってるよね、それ防災だよねと認めることだと思います。もう災害じゃなくて、トラブルって考えてみたらどうでしょう?そして、おうちの中、地震・水害で違いますけど、どんな避難生活をしたいのかをイメージします。

司会:発想の転換ですね。それなら誰でも気軽に始められそうです。

萩原:連絡用に近親者の連絡先をメモしています。家族で何か取り決めておくべきことはありますか?

辻:まず家の中にいる時の逃げるタイミングや逃げる場所を決めることですね。家の中にスーパー安全地帯を作ります。実は、机の下とお風呂場は30年前の発想です。今は玄関が一番強いって言われています。

萩原:マンションでも玄関がいいですか?

辻:マンションでも梁が一番しっかりしているので玄関がいいです。トイレだと食べ物もないし、あまり水も出ないし、冷えるし、用は足せても流して詰まるかもしれないし。あと、机の下に家族全員は入れません。自分たちが家の中で逃げられる場所って本当にあるのか、そこに邪魔なものはないかと整理すると、意外といろいろ溜め込んでいて、無駄にスペースを取っていることに気がついたりします。

平岡:あと必要なのは、連絡手段ですね。

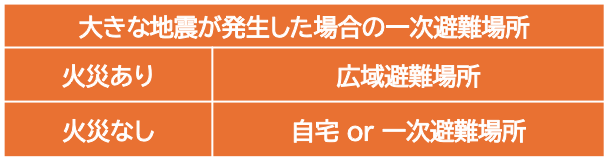

辻:そう、家族と離れ離れの時に被災する可能性もあるので、どうやって連絡を取るのかってことを決めておきましょう。そして、大きな地震火事の時にいきなり避難所に行ってはダメです。まず鍵が開いていません。水害の時は、すぐに高台に避難してください。

萩原:避難所に行こうとしていました。

辻:それは本当に映画の見すぎです。避難所は、まず指定管理業者が開けますけれども、運営は被災者が自治会を作って進めます。だから最初は何も揃っていないです。それでどうすればいいかというと、大きな地震があって、火事があった場合は広域避難場所に行きます。火事はなくて大きな地震だけの場合は一次避難場所に行きます。

辻:そこで様子見て、ジャッジするんですよ。あとは在宅避難か避難所を選びます。

司会:家族の間でも災害に応じた連絡手段、集合場所を決めておく必要がありますね。

司会:災害時の食事について、辻さんは味の素冷凍食品の商品をアレンジしたレシピ動画をアップしていただいています。最近何かアレンジレシピを作りましたか?

辻:シュウマイをマーボー豆腐やボロネーゼスープにアレンジしたりしてます。そういうのも実際食べてみておいしかったね、じゃあこれ日常のレシピに昇格っていう感じです。忙しい時に具材として使っちゃうとか、冷食をベースに何か違う料理を作るとか。ナース時代も忙しかったので、休憩中の軽食として作っていました。休憩室からシュウマイが焼ける匂いがすると怒られたこともあったけど(笑)。「私も食べれるようになりたいから、頑張って元気になる!」とポジティブに話をしてくれた患者さんもいました。

ホットサンドで作るギョーザは最高です。焼きシュウマイも最高です。最近はパンにシュウマイを挟んでみました。挟むだけだったら、子どもでもできるし失敗してもベースがおいしいし。失敗じゃなくて、新しい発見だと思って実践しています。

頭ではわかっていても災害時って日常の半分しか対応ができないのです。決断できないし、ましてやったことがないことは手を出せないんです。調理でレンチンしかしたことない人は、他のアレンジが効かないのですよ。そんなことでおいしいのか?特に食に関してはもったいないとか、失敗したくない気持ちが出てきます。

だから普段からこれやったらおいしいかも、というアレンジを体験しておいて、そのレシピを仲間で共有しておけば、「○○さん、おいしいって言ってたな。じゃあ今度の土曜日やってみよう」と自分の知識にしてもらえます。試しに作ったらSNSで発信してみたり。

平岡:弊社の焼売をホットサンドメーカーで挟んで焼くというのは驚きでした。確かにおいしそうですね!

萩原:早速試してみたいと思います!

司会:ありがとうございます。今後の活動としても、いろいろ参考になる話をお伺いできました。

平岡・萩原:ありがとうございました。組合として、これからの支援活動で取り組むことが明確になりました。

また、個人としても、フェーズフリーを実践して防災への向き合い方を少しずつ変えていきたいと思います。

辻:災害はこわいけど、防災はおもろい、でこれからもハマってください。ありがとうございました。